前回の記事からだいぶ間が空いてしまったが、先日オルガンバーで、アイコスくんに記事を全然書いていないじゃないかとお叱りを受けたのでまたソフト・ロックなどについて書いて行こうと思う。

ところでセルメン・フォロワーという言葉をご存知だろうか。またセルメンかよと言わずにお付き合いいただきたい。

ピアノトリオを基本とした小編成のジャズコンボに女性ボーカルというラウンジバンドのスタイルをポップスの世界に持ち込みMas Que Nadaの世界的大ヒットでスターダムにのし上がったセルジオ・メンデス&ブラジル”66。彼らの登場を機に60年代後半から同様のスタイルのラテン・ポップバンドが数多登場し、当人たちが意図したかどうかは別として「セルメン・フォロワー」と呼ばれるようになった。

代表的なところではスウェーデンのギミックス(The GImmicks), メキシコ系のロス・ブラジリオス(Los Brasilios、完全にセルメンを意識した企画バンド)やメキシコのアルチューロ・カストロ率いるカストロ’74(Arturo Castro Y Su Castro’s ’74),そして以前当ブログで紹介したカーニバル(The Carnival)など枚挙に暇がない。

日本でもセルメンに弟子入り志願した横倉裕率いるノーヴォ(Novo)、絵面からフォロワーというよりクローンを目指した平田隆夫とセルスターズ、ペドロ&カプリシャスなども挙げられる。数年前、「朝陽のスキャット」(1971)がリイシューされた慶應義塾の軽音サークルバンド、ザ・カルアもこの曲の前にはカルア’68などと名乗ってブラジル’66の完コピバンドをやっていた。

今回取り上げるトリステ・ジャネイロ(Triste Janero)もセルメン・フォロワーとして紹介されることが多いソフトロックファンの間でも人気の高いグループだ。個人的にはセルメン・フォロワーという言葉で一括にできない非常に洗練されたグループだと思う。今回はこのトリステ・ジャネイロを深堀りしたいと思う。

トリステ・ジャネイロとはどんなバンドだったか。

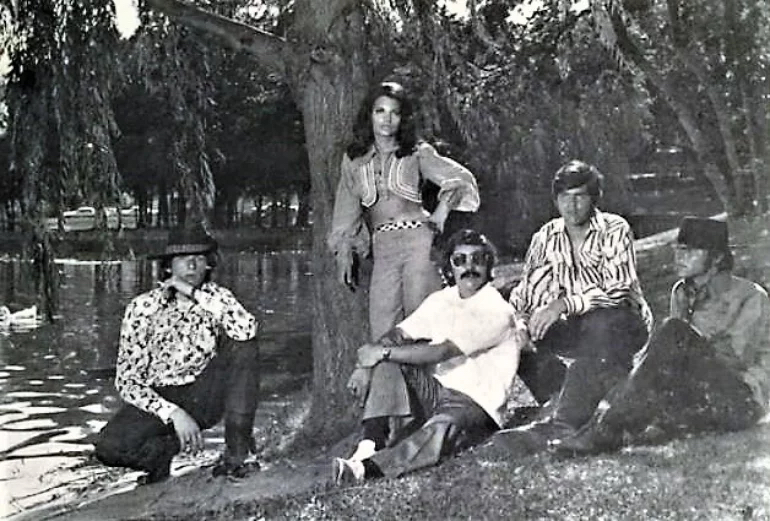

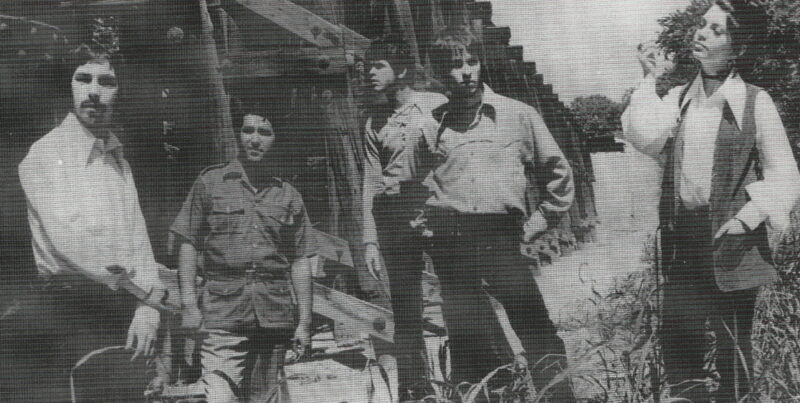

1969年に1枚だけ”meet The Triste Janero”というアルバムをリリースして消えて行ったテキサス州ダラス出身の5人組のグループ、トリステ・ジャネイロ。グループ名は、ポルトガル語で「悲しみの1月」という意味。

メンバーは、

バーバラ・ベインズ(Barbara Baines)ボーカル、ポールの妹で録音時16歳。

ポール・ベインズ(Paul Baines) ギター、19歳

ノーム・ミラー(Norm Miller) ベース、プロデュース、グループ内最年長で21歳

キャス・ムーア(Cass Moore) キーボード、最後に加わったメンバーで年齢不詳。

マイク・コリア (Mike Collier) ドラムス、19歳

の5名からなる。

元々、高校の同級生だったマイクとポールがジャズ好きということで一緒にセッションするようになり、ポールの父親が公認会計士で音楽好きでオープンリールテープデッキを持っていたことからリビングルームで演奏し音を重ねるようになった。(オープンリールがなぜ重要かということは話が長くなるので割愛する。)

マイクとポールの演奏に合わせて最初は寝室で歌っているだけだった妹のバーバラも加わって3人編成のバンドとしてスタート、地元で人気となりパーティーなどに呼ばれるようになった。

ただ当時グループに参加していたベーシストは演奏旅行に行けそうもなかったので年長のノームにベースとプロデュースを頼むことになる。21歳にして音楽プロダクションGulf-Pacific Industries(GPC)の出版部門で働いたノームを巻き込むことでプロとしてレコーディングの機会があるのではないかという打算もあったようだ。

実際に、ノームはWhite Whale Recordsにもコネがあり、念願かなって1969年に同レーベルからアルバム”meet The Triste Janero”をリリース。それに先立ちGPCからも7インチ”Rene De Marie / In The Garden”をリリースした。しかしながら十分なプロモーションも行われないまま商業的に失敗しバンドは1年ほどで解散することになる。

再発の名門Rev-Olaの2003年のライナーノーツによれば、このレコードに対するギャラはメンバーに一銭も払われず、代わりにレコードを数枚ずつもらっただけだったとのこと。それでも若いメンバーにとってレコーディングスタジオでの作業はエキサイティングなものだったようだ。

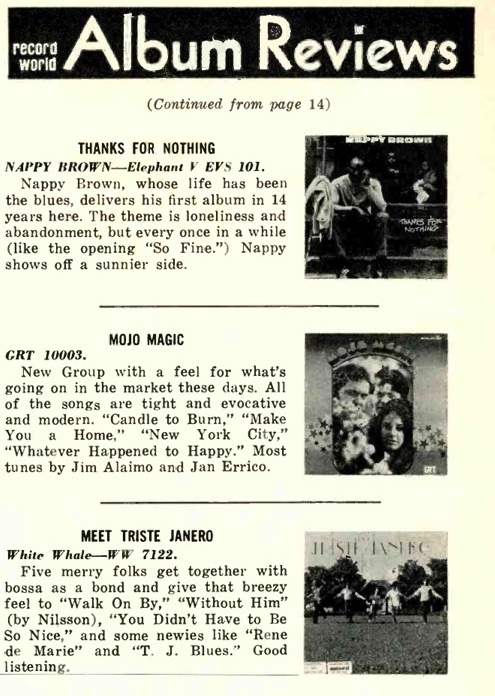

テキサスのラジオ曲ではある程度彼らの曲はオンエアされたようだが、全国的には殆ど注目されることもなかった。いつも参照している資料ビルボード誌、キャッシュボックス誌に単独の記事は皆無でかろうじてレコードワールド誌で小さなレビューが載っているだけだった。

このレビューの通り“meet The Triste janero”を聴いてみるとその爽やかなサウンドに惹きつけられる。魅力的なバーバラ嬢のボーカルに加えて卓越したアレンジセンスに魅了される。もう少しまともプロモーションが行われていればまた違った結果になったのではないかと思わずにいられない。

アルバム収録曲について

アルバムの収録曲を紹介する。(曲名にSpotifyのリンクを貼っておくので実際に聴いていただきたい。無料版は音質が悪いので有料版かCDの鑑賞をお勧めする)

A1 A Beginning Dream (Collier, Miller, Baines)

ポール、ノーム、マイクの作によるオープニング曲。テキサスの夕立を思わせる雷鳴と雨上がりを思わせる木製風鈴の効果音から始まるギターとスキャットによるチューンはタイトル通り夢見心地のまま彼らの世界に引き込まれる。

蛇足だが南部ならではの情景が目に浮かぶ。南加ではこういうサウンドは生まれなかったろう。

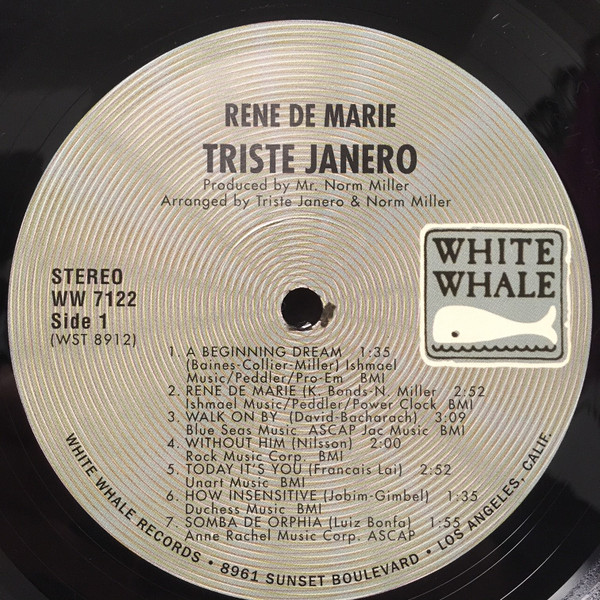

A2 Rene De Marie (K. Bonds, N. Miller)

ノームの作曲によるグループオリジナル曲で、作詞のカーク・ボンズ(Kirk Bonds)は当時テキサス州立大学の学生。もう一つのオリジナルB3 ”In The Garden”もこの二人による作品。

ルネ・ド・マリーという恐らく何かに打ちひしがれている女性に対するやさしい励ましの歌である。シンプルだけど良い歌詞だと思う。歌詞全文を最後に掲載しておくの一読いただきたい。

歌詞に合わせたやさしいソフトボッサでバーバラ嬢のキュートな歌声が染みる。私はこの曲が大好きで後世に伝えるべき名曲だと思う。ノームの作曲能力、アレンジセンスにも脱帽。7インチは是非手に入れるべき。

A3 Walk On By (David-Bacharach)

リズムボックスのようなパーカッションから始まるバカラックの名曲。男性コーラスを含むアレンジが洒落ていて素晴らしい。

A4 Without Him (Nilsson)

ハリー・ニルソンの”Without Her”のカバー。弦楽四重奏+フルートをバックに弱々しく歌うニルソンのオリジナルも良いが、ガットギターのボッサ調の伴奏に合わせたバーバラ嬢のラニ・ホールばりのクールな歌声とパッパラスキャットで全く別の作品に仕上がっている。

私の大のお気に入りで、かつてBoyle Heightsというイベントの周年記念に仲間と作ったMix CDにも収録したほどだ。

A5 Today It’s You (Francais Lai)

クロード・ルルーシュ監督の名作「男と女(Un homme et une femme)」(仏、1966)のフランシス・レイによる挿入歌。伴奏のドライブ感と緩急をつけたアレンジが素晴らしい。A4でバーバラ嬢のボーカルをラニ・ホールばりと評したが、こちらは一転情感のこもった歌い方で16歳とは思えぬ引き出しの多さに驚く。

A6 How Insensitive (Jobim, Gimbel)

ジョビンの名曲「お馬鹿さん」のインストカバー。ここで箸休め的にインストカバーを入れるセンスも良い。

A7 Somba De Orphia (Luiz Bonfa)

黒いオルフェの収録曲、「オルフェのサンバ」。クイーカを想起させる掛け声と笑い声という効果音を入れて盛り上げるひたすら明るいサンバになっている。

前曲と続けてブラジリアンナンバーを入れているが、やはりアメリカ人だけで作るサンバはスタン・ゲッツとチャーリー・バードの「ジャズ・サンバ」で感じた「それじゃない感」があるのは仕方がないところかと思う。でも個人的に大好きなナンバーだ。

B1 You Didn’t Have To Be So Nice (Sebastian, Boone)

ラヴィン・スプーンフル(The Lovin’ Spoonful)の1965年のヒット曲のカバー。小気味のいいソフト・ロックチューン。イントロをはじめ随所にA1”A Beginning Dream’のギターリフが取り入れられている。ノームのセンスの良さを感じるアレンジ。このアルバムのカバー曲の中では最高の出来になっている。

B2 Get Together (Chet Powers)

チェット・パワーズ(ディノ・ヴァレンテ)作のヤングブラッズ(The Youngbloods)の1967年のヒット曲のカバー。1分20秒位たってサビに入るまでカバーであることに気が付かない斬新なアレンジ。

B3 In The Garden (K. Bonds, N. Miller)

A2と同じくノームとボンズによるオリジナルでボッサテイストのソフトロックの佳作。ある意味、この曲でアルバムを締めくくっておけば後世にもっと評価される名盤になっていたと思う。

B4 T.J. Blues (Moore, Collier, Miller, Baines)

男性メンバー4人の作・演奏によるハモンドB3を前面に押し出したモッドなジャズナンバーで7:40の長尺インストナンバー。クラブユースにも重宝するゴキゲンな曲でDJ的にも良い作品。

メンバーがセッションを楽しむ様子が目に浮かび彼らが本当にやりたかったのはジャズだったのだということが分かる作品。だが、この1曲を入れたことがこのアルバムを駄目にしたのではないかと個人的には思っている。

A1, A2,B3のオリジナルとセンスの良いアレンジでまとめたカバー曲でせっかく作り上げた彼らの世界を内輪受けの長尺ジャムセッションで全て台無しにしている印象だ。

例えて言うなら友達から借りたレコードをカセットテープに上書き録音して後から聞いて感動したところでテープに残っていた全然テイストの違う曲を聴いてしまったあの残念な気持ち。若い人には何を言っているかさっぱり分からないだろうが。まあアルバムを作るのに尺が足りなくて慌ててセッションを録音したのだろう。

以上、あくまで個人的な感想を書き連ねたが、トリステ・ジャネイロが素晴らしいグループであることには異論はない。

是非、CDやレコードで彼らの音楽を楽しんで頂きたい。

オリジナルアルバム

meet Triste Janero White Whale WWS-7122 1969

カタログナンバー WW-7122でモノラル盤、ステレオ盤がある。またオープンリールや 4トラックカートリッジもリリースされいている。

2007年に同じカタログナンバー WW-7122でリイシューされており手頃な価格で中古市場に出回っている。

また、Rev-Olaから2003年にCDでのリイシューを行い、2011年もリイシューしていることから安く入手できると思う。

トリステ・ジャネイロについて考える

①セルメンフォロワーという評価について

こうして改めて彼らの作品を振り返ってみると冒頭でふれたように単にセルメンフォロワーという括りには収まらい魅力を感じる。

確かにグループ名やブラジリアンナンバーを取り上げていること、バーバラ嬢の歌い方がラニ・ホールに似ているものがあることからBrasil’66の影響はあったかもしれないが、ピアノではなくポールのギターが前面にでたアレンジが多いこと、オリジナル曲やアレンジのテイストなどからBrasil’66とは全く異なるベクトルを持ったバンドだったと思われる。

セルメンはブラジル’66の時はメンバーにギタリストを入れておらず、ピアノ・トリオ+パーカッションに女性ボーカルというスタイルを堅持していた。一方、トリステ・ジャネイロはギターを中心にしたカルテットに女性ボーカルと言うスタイルなので当然サウンドやテイストは異なってくる。むしろ80年代後半の英国のギター・ポップに通じるものがあると思うが如何だろう?

グループ名については、「当時ダラスではラテンミュージックシーンは殆どなかったので、他のバンドと差別化するようなレパートリーを増やし、バンド名もブラジルっぽい響きがある”Triste Jamero”と名付けた。」とのことだが、オープニングのA1”A Beginning Dream”からA2 ”Rene De Marie”とB3 “In The Garden”のオリジナル曲で彼らの世界観を提示し、その間にそのカラーに染めたカバー曲を挟みを仕上げた作品はBrasil ‘66とは良い意味で全く別物だ。

②ミニマルな音作り

当時の西海岸のサイケポップバンドにありがちなオーバープロダクションとは異なり非常にミニマルな音作りになっている。

ガットギターのコードにエレキギターを乗せたり、バーバラ嬢のボーカルやパーカションなどはオーバーダビングしているものの総じてミニマルな構成で、それを洗練されたアレンジで聴かせることにより楽器一つ一つの音像がはっきりし、また歌詞がストレートに入ってくるという魅力がある。

当記事のタイトルに「オーバープロダクションへのアンチテーゼ?」と書いたが、おそらくは予算的な制約があったからで決して企図してつくったものではないと思うが結果としてこのグループのもつ爽やかで心地良いサウンドに仕上がったのだろう。

③メンバーの力量の高さ

まず、プロデューサーでありオリジナル4曲の作曲者であり、全曲のアレンジを手掛けたノームの手腕は素晴らしい。

ポールのギターもトリステ・ジャネイロの顔と言っていいだろう。キャスによればポールの音楽的才能は優れていてレコードを聴くだけですべてのコードを理解したそうだ。

妹のバーバラ嬢のボーカルも素晴らしい。A2 ”Rene de Marie”で見せるキュートな面、A3 “Without Him” で聴かせるクールな歌い方、その他の曲での情感溢れる歌い方など当時16歳とは思えない力量である。

また、B4 “T.J. Blues”を聴けば演奏メンバー4人の技量がかなり高いことが分かる。ハモンドB3でその腕前を披露したキャス、ドラムスのマイク、ベースのノーム、いずれもなかなかの腕前だ。

その他トリステ・ジャネイロにまつわるあれこれ

①メンバーのその後

プロデューサーのノームは、解散後70年代初めまでにいくつかのバンドのプロデュースをしたようだがその後の情報は不明。

ポールはクラッシクギターの世界に転身し、後にロサンゼルへ移住したらしいが表舞台での活躍はないようだ。

ドラムスのマイクとキーボードのキャスはその後もセッションミュージシャンとして活動。特にキャスは“Tell Me A Lie”のヒットで知られる地元ダラスのカントリー歌手サミ・ジョーのレコーディングに参加したこが縁でカントリーのSSW、エディー・ラビットのツアーメンバーとなり20年以上巡業に参加するなど音楽業界で活躍したようだ。

そして、バーバラ嬢は、トリステ・ジャネイロ解散後、地元の他のロックバンドにボーカルとして参加、キャスとの短い結婚生活を経て兄ポールとともにロサンゼルスへ移住したそうだ。

②デビュー時の評価

アルバム裏ジャケに書かれている地元ラジオ局の人物の推薦文によればデビューシングル”Rene De Marie”は同局のTOP20に入るローカルヒットとなったそうだが、全国でのデビュー後は主要誌のチャートに入ることは一度もなかった。

アルバムリリースに先立ち1969年7月8日から2週間、シカゴのロンドンハウス(ホテル)でお披露目の演奏他いくつかのライブの機会はあったようだが、映像メディアへの露出は一切なかった模様。そもそもビルボード誌、キャッシュボックス誌、レコードワールド誌を見る限りレーベルとしてまともなプロモーションをした形跡がないし広告すら出していない。これでは売れるわけがない。

1969年当時White Whaleは看板スターのタートルズ(The Turtles)のほかにもクリーク(The Clique)やルネ&ルネ(Rene & Rene)などがヒット曲を出しており経営的にも余裕があったと思われるがトリステ・ジャネイロには資源を投入しないと経営判断をしたのだろう。

調べてみるとクリークはトリステ・ジャネイロと同じテキサスのローカルグループでGulf Pacific Industriesを通じて同じタイミングでWhite Whaleで全国デビューする。クリークは”Sugar On Sunday”が10月にはHot 100で22位を記録するヒットとなり、White Whaleは11月にキャッシュボックス誌、レコードワールド誌に全面広告を出している。デザインには全くお金をかけいないが、扱いの違いに驚く。

もっとも1969年という年はソフト・ロック的には当たり年だと思うが、トリステ・ジャネイロのようなサウンドは賞味期限切れ間近だったのかもしれない。

White Whaleというレーベルはタートルズとともに成長し、タートルズの解散により事実上消滅したレーベルだ。タートルズに加えてクリークやリズ・ダモンとオリエント・エクスプレス(Liz Damon’s Orient Express)などを世に送り出し、かつては全米No.1ヒットを記録しながらも低迷していたニノ・テンポ&エイプリル・スティーヴンス(Nino Tempo and April Stevens)に再度ヒットチャートに返り咲かせたレーベルとしてソフト・ロックファンの間でも人気のあるレーベルだ。SNSでもレーベルロゴをアイコンにしている人をよく見かける。

しかし、一方でこのレーベルはかなりエグい経営方針で知られている。タートルズにしても地元のサーフミュージックのバンドだったものを流行り初めたフォーク・ロックに転換させ、グループの名前をThe Beatles, The Byrdsに倣ってThe Tyrtlesと変更(後にThe Tutlesに戻すが)させたうえ、中心メンバーのハワード(Howard Kaylan)とマーク(Mark Volman)以外のメンバーを首にさせたりした。レーベルの方針が功を奏したのかハワードとマークの才能によるかは分からないが、その後全米No.1ヒットの”Happy Together”をはじめ数々のヒット世に送り出した。しかし、ハワードとマークが解散を決めるとWhite Whale側は二人にタートルズの楽曲の使用を禁止するどころか、二人の本名の使用を禁止してしまう。まるで女優の「のん」に対する仕打ちと同じだ。

Wikiの英語版ではこのレーベルのことを”probably best known as the record label of The Tutles and a handful of one-hit wonder bands.”と書かれており、アーティストの最後の一瞬の輝きを見せるレーベルということでまるで音楽業界のデスノートみたいな扱いである。

トリステ・ジャネイロの場合はその一瞬の輝きの機会さえ与えられなかったわけで哀れを誘う話である。

③オリジナル盤とリイシュー盤について

私は必ずしもオリジナル盤至上主義者ではないが、このアルバムについて言えばオリジナルの音質の方がはるかによいという声を耳にし、Discogsで米国のディーラーからオリジナルを購入したが後にこれがリイシュー盤であることが判明し悔しい思いをした。

通常、リイシュー盤はオリジナル盤と別のカタログナンバーを表記したりジャケ裏にその旨表記するものだが、困ったことにこのリイシュー盤はそういう配慮がなされていない。そこでオリジナル盤とリイシュー盤の見分け方について記しておく。失敗をもとにこれまで調べたことを基準にして書いているのでもし間違いがあるようであればご教示いただきたい。

厳密にいえばオリジナル盤はカタログナンバーWWS-7122だけということになるが、ここでは1969年にプレスされたカタログナンバーWW-7122のいくつかのバージョンもオリジナルとし、2007年のリイシュー盤との区別の仕方を記している。

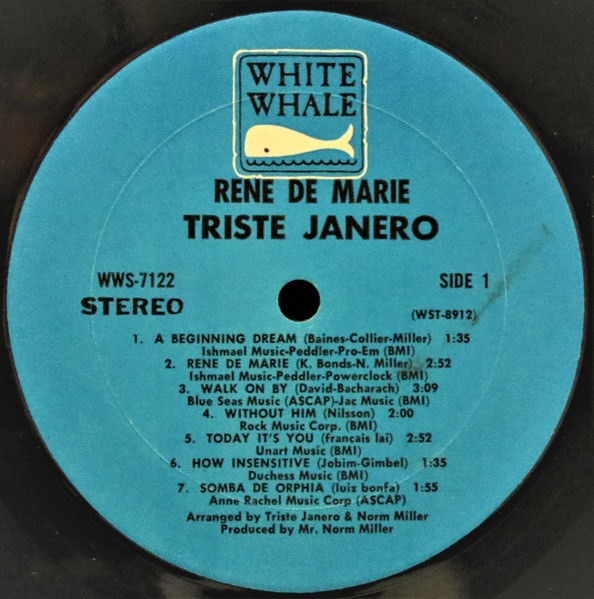

・ラベルの色

オリジナル盤は青色だが、リイシュー盤はグレー。オリジナル盤でもグレーのラベルのものもあるが逆はない。 余談だが、ラベル上はこのアルバムのタイトルが”meet TRISTE JANERO”ではなく”RENE DE MARIE”になっていることが分かる。

・ラベル上のロゴの位置

オリジナル盤は青色ラベルの上部にロゴが配置されているが、リイシュー盤はグレーのラベルの右横にロゴが配置。オリジナル盤でもグレーのラベルの右横にロゴが配置ものもあるが逆はない。

・刻印で確認

グレーのラベルであればrunout(レコード中央のラベル外側の溝のないエリア) に次のような刻印があれば2007年のリイシューである。

A面 3972 – WW7122 – 1 (A) S- 48641 RE-1

B面 3972 – WW7122 – 1 (B) S- 48642 RE-1

現在、中古相場でオリジナルは1万円前後、リイシュー盤は2,000~5,000円程度。リイシューであっても致命的に音が悪いわけではないので円ドルの相場が改善するまでリイシュー盤で我慢することにする。

④A2 “Rene De Marie”の歌詞

曲解説でも触れたが、この歌は何かに打ちひしがれている人、落ち込んでいる人にやさしく励ます歌である。歌詞を全文掲載するので是非実際に曲を聞きがながら歌詞も味わっていただきたい。多くはRene De Marieと呼びかけている平易な英語なので全文訳はしないがリフの3行の言わんとしていことは以下の通り。

Taking your time 焦らずにゆっくりね

Making your mind でも自分の気持はしっかり固めておこう

Biding your time 何事にもタイミングがあるので焦らず時機を待とう

Rene de Marie

How can you see when your eyes are blinded by the night?

You see your reflection in the store with no pain

And as you turn to listen you hear him call your name

Rene de Marie

Rene de Marie

Rene de Marie

Taking your time

Making your mind

Biding your time, Rene

Taking your time

Making your mind

Biding your time, Rene

Rene, touch the flowers that grow in the park

as you stumble in the darkness of your mind

You see your reflection in the store with no pain

And as you turn to listen you hear him call your name

Rene de Marie

Rene de Marie

Rene de Marie

Taking your time

Making your mind

Biding your time, Rene

Taking your time

Making your mind

Biding your time, Rene

Rene de Marie

Rene de Marie

Rene de Marie

Taking your time

Making your mind

Biding your time, Rene

Taking your time

Making your mind

Biding your time, Rene

おわりに

トリステ・ジャネイロを改めて聴き直すと魅力的なバーバラ嬢のボーカルや瑞々しさ爽やかさを感じさせながらも洗練されたアレンジに魅了される。手をつないで芝生の上を走る5人の1969年の夏の青春を閉じ込めたエヴァーグリーンなアルバムだ。

ソフト・ロックのレコードを買うたびに思うことだが、発売当時まともに流通しなかったようなレコードを発見し紹介してくださった先輩方に心から感謝したい。

2003年のRev-OlaによるCD再発の10年以上前に、トリステ・ジャネイロはソフト・ロックファンの間では人気だったと聞く。レコード店の現地買付のバイヤーさんの努力の賜物か。

また、記事執筆にあたりメンバーの写真を探してみたが当時の音楽誌には全く掲載されていなかった。アルバムの表・裏ジャケ写真とRev-Olaによる再発CDのブックレットに掲載されたこの橋桁横での5人の集合写真しか見つからなかった。この記事を読んだ方で他の資料をお持ちの方は是非お知らせいただきたい。

コメント