The Fifth Dimension、The Associationなどを手掛けたことで知られるBones HoweがBrazilian Fifth Dimensionを目指してプロデュースした男女混声コーラス・グループ、The Carnival。アレンジはBob Alcivar、Bill Holman、バックを固めるのはWrecking Crewの面々とあれば悪かろうはずがない。

まずは1曲聴いて頂きたい。私が一番好きな”HOPE”。

素晴らしいコーラスワーク、文句のつけようがないパーフェクトチューン。先日、私達のイベントMagic Gardenにゲストで参加してくださった作曲家のゲイリー芦屋さんが、「SOFT ROCK A to Z」において「女房を質に入れてでも聴いておきたい超名曲!」と”Famous Myth”と並んで絶賛していたのも頷ける。

セルフタイトルのアルバム1枚とシングル3枚を残し自然消滅してしまったこのバンドについて色々と調べて見たのでちょっと長くなるがお付き合い頂きたい。

The Carnivalと彼らの作品について

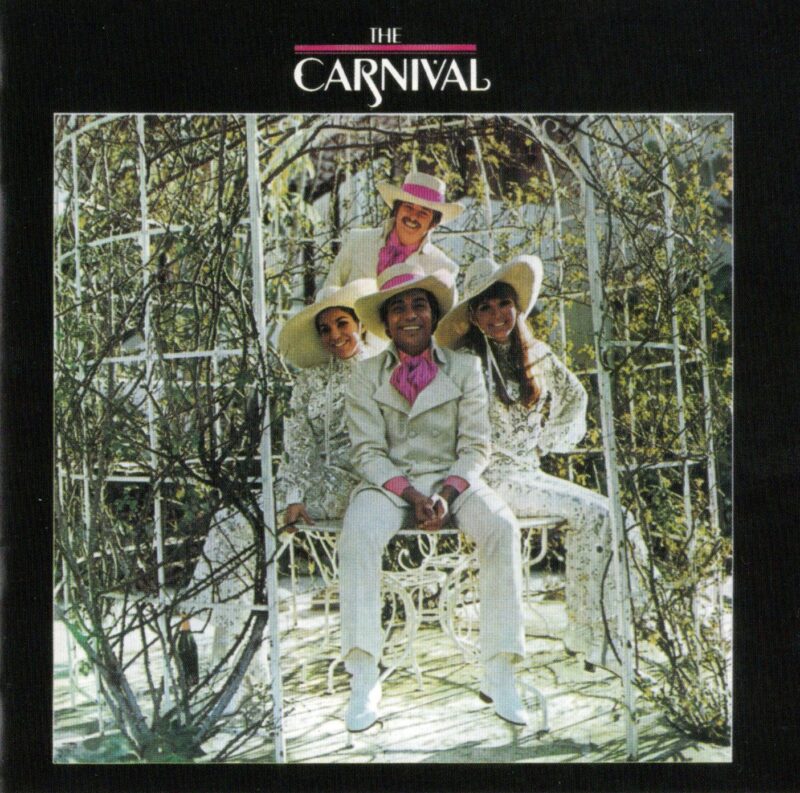

The Carnivalは元Sergio Mendes&Brasil ’66のメンバーであったJanis Hansen(Vo.)とJosé Soares(Vo., Perc.)、元The MurmaidsのTerry Fischer(Vo.)、そしてTommy Neal(Vo., Bass)の男女4人からなる混声コーラスグループだ。後述する紆余曲折を経てBones Howeの目に止まりBob Alciverらのアレンジャー、Wrecking Crewの面々を集結させ1969年にセルフタイトルのアルバムをLiberty傘下のWorld Pacific Recordsよりリリース。

非常にクオリティの高い作品であるにも関わらず市場には受け入れられず、アルバム1枚とシングル3枚をのこし1970年末には事実上解散していた模様。レーベルとしてもThe Fifth Dimensionが爆発的に売れている時期でそれなりのプロモーションをしたようだがアルバムはまったく売れずに終わった。

もっとも出来はいいのにまったく売れず幻の名作を呼ばれるようになったソフトロックの作品は数多く、これもよくある話かもしれない。

アルバムの収録曲を紹介する。(曲名にSpotifyのリンクを貼っておくので実際に聴いていただきたい。)

アルバム: Carnival (World Pacific Records – WPS-21894 1969)

A1 Canto De Carnival (The Carnival)

アルバム唯一のオリジナル。次曲Laia Ladaiaに繋がるバトゥカーダ・ブレイク。

A2 Laia Ladaia ( Edu Lobo, N. Gimbel, R. Guerra)

Edu Loboの名作。このアルバム唯一のポルトガル語の歌詞(後半は英語)を歌っており、ブラジリアンテイストを残しながらも洒落たメリハリの効いた快活なアレンジのソフトロックとなっている。

A3 Sweets For My Sweet (D. Pomus*, M. Shuman)

オリジナルはThe Driftersの1961年のラテンリズムのR&BでThe Searchersがカバーしたことでも知られいる。

A4 Take Me For A Little While (Trade Martin)

Evie Sandsが1965年にオリジナルをリリースし67年にDusty Springfield もカバーした60’Sガール・ポップ/スウィンギン・ロンドンの名作。

正直な感想を言うとイントロ40秒の音の小ささに我慢できない。逆に後半のコーラスがうるさい。オリジナルがお洒落なだけにここで何をしたかったのか理解できない。

A5 Turn, Turn, Turn (Pete Seeger)

The Byrdsのフォーク・ロックの名曲。やはり時代である。当時のロサンゼルスでポップスをやるならフォーク・ロックは避けて通れない。テイストを保ちながらソフトロック的に仕上げていることころは評価が高い。

A6 Hope (Louis Aldebert, Monique Aldebert)

私見ではこのアルバムの中の最高傑作と思っている。何故これをシングルカットしなかったのか。これがプロモ盤としてラジオ局に配られていたら違った展開があったかもと思う。フレンチジャズのMonique & Louis Aldebert夫妻の作品だがコーラスワーク抜群の完璧なグルービー系ソフトロックでもはやオリジナルと言っていいだろう。印象的なイントロから始まる前半の短調からサビで長調に転調するところにぐっとくる。

A7 Walk On By (B. Bacharach, H. David)

バカラックが好きな自分としてはこの曲が取り上げられていることは単純に嬉しい。このアルバムではバカラックの曲が2曲取り上げられているがアレンジはいずれもJohn Andrews Tartagliaが担当。彼はロジャニコのThe Drifterのアレンジを担当した人で彼のソロ・アルバム”Tartaglian Theorem”ではロジャニコが”Poto Flavus“という曲を書き下ろしている。

B1 One Bright Night(A Famous Myth) (Jeffrey M. Camanor)

映画”Midnight Cowboy”(邦題「真夜中のカーボーイ」)』でThe Groopが歌っていた曲。オリジナルのドリーミーな感じは残したまま複雑なコーラスワークで荘厳な雰囲気を作り上げている。それにしても男性メンバー二人はこんなに歌が上手かったのかと驚かずにいられない。

The Groopも同時期にオリジナル・アルバム1枚と2枚のシングルのみを残した男性2人、女性2人のバンドでThe Carnivalとの相似性を感じる。

B2 Son Of A Preacher Man (John Hurley, Ronnie Wilkins)

これもDusty Springfieldのヒット曲のカバーだが、こちらは元気のよいポップチューンとして仕上がっている。Cash Box誌の当時の寸評では”with a soft jazz-rock feel for teen and MOR power”と表現している。SpotifyではThe Carnivalの作品の中でこの曲が群を抜いて最も再生されている人気曲。

B3 Reach Out For Me (B. Bacharach, H. David)

バカラックの名曲でこれもJohn Andrews Tartagliaがアレンジを担当。サビの部分で女性ボーカルと男性ボーカルの掛け合い、それをスタッカート気味に刻むオルガンのバッキングが良い。

B4 Love So Fine (R. Nichols*, T. Asher)

言わずと知れたロジャニコの名曲。このカバーを目当てにこのアルバムを買った人も多いのでは。

名演。良カバー。

B5 The Word (J. Lennon, P. McCartney)

The Beatlesの”Rubber Soul”に収録されたマリファナの香り漂う愛の歌。愛と言っても男女の愛ではなくLove&Peaceの愛。オリジナルはブルースでメンバーのハーモニーが気持ちよい名曲。ここでは若干のサイケ色を加えながら見事なソフトロックチューンに仕上げている。The Beatlesの曲をカバーするのならもっとキャッチーなものがあるだろうという意見もあるかも知れないが、敢えてこの曲で勝負したところは評価したい。

[Credits]

Arranged By – Bill Holman, Bob Alcivar, The Carnival

(A7,B3はJohn Andrews Tartaglia)

Bass – Joe Osborne, Steve LaFever, Tommy Neal

Drums – Hal Blaine, John Guerin, Ron Pelletier

Electric Piano – Pete Jolly

Guitar – Dennis Budimir, Mike Deasy, Tom Tedesco

Organ – Danny Kurtzman

Percussion – Jose Soares*, Larry Bunker

Piano – Jimmy Rowles

Piano, Organ, Electric Piano – Larry Knechtel

Producer, Arranged By, Engineer – Bones Howe

アルバムには収録されていないシングルのみの曲についても触れておく。

Where There’s a Heartache (There Must Be a Heart) / The Truth About It UA 50749 1971

A. Where There’s a Heartache (There Must Be a Heart) (B. Bacharach, H. David)

バカラックの名曲でAstrud GIlbert, The Sandpipers, Van McCoy, The Bachlorsなどにカバーされている。元々セカンド・アルバム用に録音した曲で70年代に入り時代の空気を反映してそれまでの作風とは異なる優しい作品となっている。好きな曲ではあるがソフトロックとは異なるアレンジ。

B. The Truth About It (Cheryl Ernst)

ジャジーな雰囲気のアレンジの佳作だがもはやソフトロックの括りではない。ちなみにこの曲を書いた女性SSW, Cheryl Ernstは1973年にBellから唯一のリーダーアルバム”Always Beginning”をリリースしている。このアルバムではThe Carnivalと同様にプロデューサーにBones Howe、アレンジャーにBob Alciver、そしてバックにHal Blain, Joe Osbone, Dennis BudimirといったWrecking Crewが参加している。

グループが結成されるまでの経緯 ① Brasil ’66のメンバーチェンジという名のリストラ

記事のタイトルにある通りThe Carnivalの誕生には間接的にSergio Mendesが絡んでくる。

Sergio Mendesは、1966年にA&Mから ”Herb Alpert Presents: Sergio Mendes & Brasil ’66 ”をリリース、収録曲の”Mas que Nada”の世界的ヒットによりスターダムにのし上がり、翌67年にかけて2ndアルバム”Equinox“, 3rdアルバム“Look Around”をリリース、いずれもゴールドディスクとなるヒットとなり絶頂期を迎える。

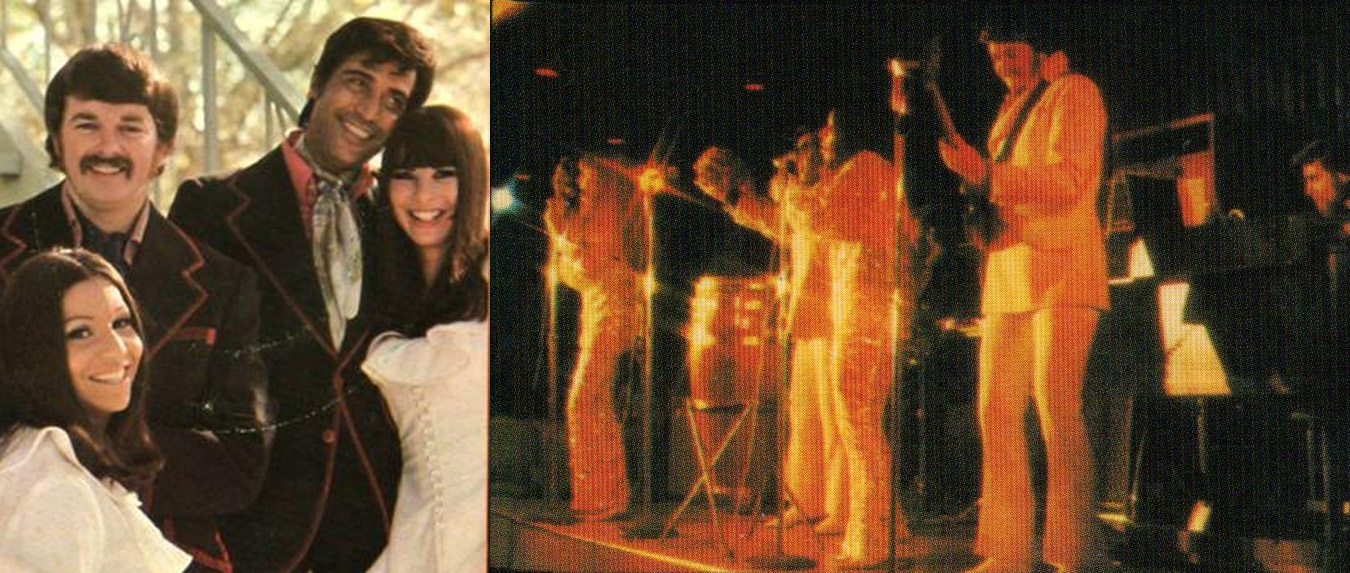

ところが 3rdアルバム“Look Around”の評判もよく、さあこれからという時にSergioはメンバー全員をクビにしてしまう。リードボーカルのLani Hallだけは後に結婚するHarb Alpertがとりなして残留することになるが残りのメンバーはいきなり路頭に迷うことになった。その時のメンバーこちらの方々。(オレンジの衣装がJanis Hansen)

このリストラはギャラの取り分と待遇についての揉め事が原因だったようだ。The Carnivalの再発CDのライナーに馘首されたJanis Hansenのコメントが載っているが、それによるとSergioは空港までリムジンが迎えに来て高級ホテルに泊まるのに他のメンバーは、NYの$5.75-のネズミが出るような部屋に泊まらされていた。そこで待遇改善を要求したらいきなりクビになったとのこと。

この話だけ聞くとSergio Mendesも随分酷い人のように感じるがいかりや長介とドリフターズの例を出すまでもなくバンドリーダーとメンバーの間に差があるのは当然。それにSergioもまだ25,6歳の頃でいきなり全員クビにしたのは若気の至りだったかもしれない。

ちなみにJanis Hansenは Bibi Vogel の後任としてセカンド・ボーカリストとして参加。従って、1stアルバムの録音には参加しておらず2ndアルバム”Equinox“, 3rdアルバム“Look Around”にのみ参加している。そして3rdアルバム“Look Around”に収録された”Look of Love”は例外的にJanis Hansenがリードボーカルを取ってとっており、これがBrasil ’66の最大のヒット曲となった。 Billboard Hot 100に14週チャートインし68年7月には第4位まで上り詰めた。しかし皮肉なことに、この時は既にJanisはグループに在籍していなかったのである。

グループが結成されるまでの経緯 ② Walter Wanderleyのバックバンドとしてのプロジェクト

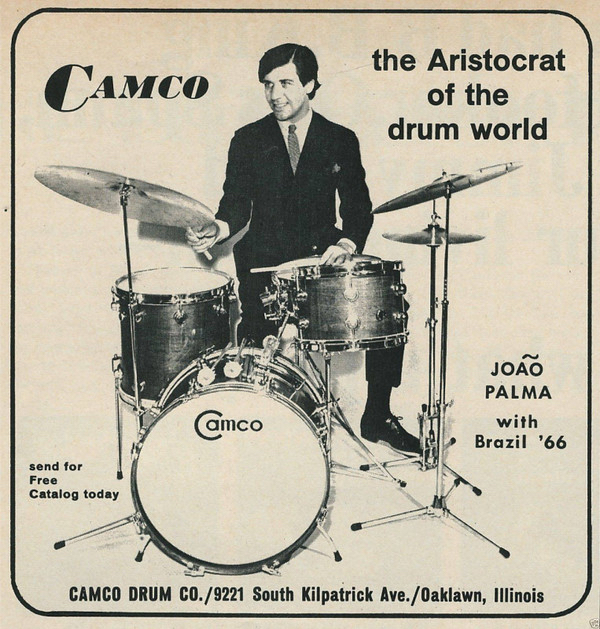

この頃、Janis HansenはThe Love GenerationのBahler兄弟に誘われフォード自動車のCMプロジェクトThe Going Thingに参加するが、同時にクビになったメンバー、Bob Matthews(Bass), José Soares(Perc.), João Palma(Drums)とともにThe Carnivalを結成する。

これは “Summer Samba”のヒットで有名なブラジル人オルガニストのWalter Wanderleyの主導によってバックバンドとして結成されたもの。ちょうど Walter Wanderley Trioが解散状態にあったことで渡りに船の居抜き物件のようなものだったのだろう。

話はそれるがサックス奏者本多俊之の1979年のリーダーアルバム”Opa! Com Deus”ではアレンジャーの上田力が来日中のSergio Mendesに掛け合ってバックバンドのBrasil ‘88をそのまま借りてレコーディングをして良質のブラジリアン・フュージョンを作り上げた。

事程左様に既存のバンドのリズム・セクションを譲り受けるのは便利なものなのである。

さて、これでことは上手く運ぶかと思えたが、Verveからアルバムを出す予定で数曲のデモを録音したところでアルバム制作の話が頓挫し、Bob Matthews(Bass)とJoão Palma(Drums)の2人はThe Carnivalを脱退。ここでWalter Wanderleyのバックバンドとしてのプロジェクトは終了してしまう。なお、João PalmaはWalter Wanderleyのその後のCTIでのアルバムやAntonio Carlos Jobimの作品に参加するなど名セッションドラマーとして足跡を残している。

グループが結成されるまでの経緯 ③ Bones Howeとの出会い/

Janis HansenとJosé Soares(Perc.)の二人だけになってしまったThe Carnivalだが、二人は諦めずライブハウスはクラブなどを回り一緒にやってくれるメンバーを探し回る。そしてかつてBillboard、Cash Boxでヒットチャート3位まで行ったヒット曲”Popsicles and Icicles”(邦題:恋のドライブ ・イン)を歌ったThe MurmaidsのTerry Fischerが興味を示し参加することになった。

次いでTommy Neal(Vo., Bass)が加わり女性ボーカル2人に、パーカッションとベースという変則的な編成のバンド、The Carnivalとなる。

この頃、 The Association、The Fifth Dimensionのプロデュースで成功していたBones Howeの目に止まり前述の通りLiberty傘下のWorld Pacific Recordsよりデビューすることになる。

Bones HoweはセルメンとThe Fifth Dimensionの双方のファン層に訴求しマーケット性があると判断したらしい。

当時の資料によればレーベルはアルバム制作とプロモーションに$150,000ーの予算を投じたとのこと。インフレ率から計算すると2022年の価値では1,200,000-(1ドル135円換算で約1億6千万円)、購買力換算で言えば$4,600,000-の大型予算だ。Bob AlcivarやWrecking Crewのサポートを得てレコーディングを開始。

1969年5月には2枚の先行シングルをリリースしてプロモーションをかけていく。

Son Of A Preacher Man / Walk On By (World Pacific Records-77992)

Laia Ladaia / Canto De Carnival (World Pacific Records-77932S)

そして事実上のデビューの場所として選ばれたのが5月17日にハリウッドで開催された児童福祉団体SHAREの資金集めのBoomtown partyだった。このパーティーは、16年連続でDean Martinがホストを務め、この年はBill Cosby, Henri Mancini, Jose Feliciano、Sammy Davis Jr., George Burns, Raquel Welchなど錚々たるメンバーがゲストとして出演するハリウッドのセレブが集まる一大イベントだ。

この段階では翌6月にはアルバムが発売される予定だったが、実際にアルバムが出たのは半年近く後になったようだ。その後、ニューヨークやカナダなどツアーに出たり、レーベルもレコード店向けの販促キットを配ったりなどのプロモーションをしたがとにかく売れなかった。Billboard Hot 200では1969年12月6日の週に191位にランクイン、翌12月13日の週も191位に入ったがその後はチャート圏外のままフェードアウト。ちょうどThe BeatlesのAbbey Roadがチャート1位を続けたころのこと。

メディアの露出はどうだったのか当時の業界紙などを調べてみたが少なくとも音楽雑誌に全面広告を載せることまではしなかったようだがBillboard誌1969年9月6日号の1面下にはこんな広告を出している。

またNBCの人気番組”Tonight Show starring Johnny Carson”には69年11月19日と70年1月12日の2度に渡り出演している。但し、1回目の出演はアポロ12号の月からの中継が番組内でもありグループの出演が霞んでしまった可能性がある。

翌1970年には浮上の機会がないまま着手していたセカンド・アルバムのプロジェクトは中止となり、71年1月にはレコーディング済みのセッションから “Where There’s a Heartache (There Must Be a Heart)” b/w “The Truth About It”がUniversal Artists Recordsよりリリースされるがこの頃にはThe Carnivalは事実上消滅していた。

José Soaresはブラジルに帰り、Janis Hansenも掛け持ちで参加していたThe Going Thingプロジェクトが時期を同じくして終了したため事実上音楽業界の一線から離れることになり、後に子供向けの聖書物語の絵本の制作へとキャリアを変えた。Terry Fischerは音楽を諦めずジャズボーカリストとしてテレビ番組のコーラスやアーテイストのツアーにバックコーラスに参加した。ハイライトは1977年のFrank SInatraのツアーへの参加だ。残念ながらTommy Nealの消息については不明。Janis HansenとTerry Fischerはともに2017年に亡くなっている。

何故売れなかったのか

良いバンドなのに売れなかった。よくある話である。売れる売れないは時の運。どうすれば売れるかが分かれば誰も苦労はしない。ただ今回記事を書くにあたってレコードを何回も聴き直したりジャケットを眺めたりしていて何故売れなかったのか何となく感じるところはある。ちょっと思いついたことを記しておく。

①Brazilian 5th DimensionというコンセプトなのにJosé Soares以外の3人はアメリカ人。看板に偽りあり。ゴールデン・ハーフでさえ、ユミ以外の3人は本物のハーフだったのだ。

②アルバム収録曲を見るとオープニング2曲のみブラジルものだがそれ以外にブラジルは感じない。MOR的アプローチでパーカッションで少し味付けしました感がある。それで良いのかもしれないがアルバムとしての方向性がはっきりしなかったのではないか。

③時期的にセルメンスタイルは遅すぎた。本家のBrasil ‘66でさえも当初のボサロック路線は行き詰まり、Crystal Illusionsのような長尺ブラジリアンジャズをやったり、”Stilllness”でフォーク・ロック路線にアプローチしたりしていた時期である。

④アルバムジャケットを見るとJosé Soaresがフロントに写っている。地味である。華がない。女性ボーカル二人をフロントに持ってくれば良かったのにと思う。それに白い衣装に、帽子のせいでメンバーの顔がはっきりわからない。

⑤プロモーションの失敗。何故、”Hope”のようにオリジナリティがありコーラスワークの素晴らしさを伝える曲をシングルカットしなかったのか。SHAREのBoomtown partyが果たしてデビューのお披露目として相応しかったか、豪華なゲストの影に隠れて逆に目立たなかったのではないか。しかもこのパーティーはセレブには有名であってもショーがテレビ中継されるわけでもないのでパブリシティという点では疑問が残る。せっかくの”Tonight Show starring Johnny Carson”への出演もアポロ12号の中継と被る運のなさも見逃せない。

⑥Bones Howeの過信。彼はBrazilian 5th Dimensionを受け入れるマーケットはあると判断したそうだが結果は違っていた。皮肉なことにThe Carnivalのデビューした1969年はThe Fifth Dimensionにとって正に頂点を極めた年で4月には”Aquarius/Let The Sunshine In”で、11月に”Wedding Bell Blues”でそれぞれBillboard Hot 100で1位を獲得している。

Bones Howeはエンジニア出身の優れたプロデューサーではあるが、プロデュースしたバンドが必ず売れる訳ではない。因みに、1973年にSergio MendesがA&MからBellに移籍した際に組んだのはBones HoweとアレンジャーのBob Alcivierであったがアルバム”Love Music”は良い出来だったが売れなかった。

もっともBones Howeがマーケットを読み誤ったお陰で21世紀にこの素晴らしいバンドのアルバムを楽しむことが出来るので感謝しなければならない。

最後に

以上、The Carnivalについて長々と書いてきたがお付き合い頂き感謝する。いろいろ調べてみたもののBillboard誌やCash Box誌でもあまり取り上げられておらず、また写真等のビジュアル情報も限られていたたのが残念。興味の中心はどちらかというとBrasil’66の元メンバー、特にJanis Hansenになってしまった。本文中でも触れたがJanis HansenといえばThe Going Thingについても語りたいがそれはまた別記事で。

それではまた。

コメント