私がまだソフトロックというジャンルを意識していないころレコード店で「ジャケ買い」ならぬ「名前買い」をしたのが「ザ・ラヴ・ジェネレーション(The Love Generation)」というグループのレコード。”Love&Peace”とか”Summer of Love”とかを想起するグッと来るネーミング。(実際、それがレーベルの思惑でそれホイホイ引っ掛かったわけだが。)

まずは彼らの代表曲をお聴きいただきたい。

針を落としてみると爽やかで高揚感があり、かつ温かみのあるやさしいハーモニーにノックアウトされ気がつけば彼らが残した3枚のアルバムを立て続けに買っていた。

このバンドの中心人物であるジョン(John)とトム(Tom)のベイラー(Bahler)兄弟が60年代後半から70年代にかけてアメリカのポップミュージックに様々な足跡を残していることを知ったのは随分と後のことだ。

先日、音楽ライターの友人と話をしていたら「ラヴ・ジェネレーションは実在したかどうかも怪しい作られたグループ」という発言があった。確かにソフトロックファンの間では人気のグループだが実態はあまり知られていない。今回は、そんなラヴ・ジェネレーションとベイラー兄弟について記事を書いたのでよろしくお付き合いい頂きたい。

ザ・ラヴ・ジェネレーションとは

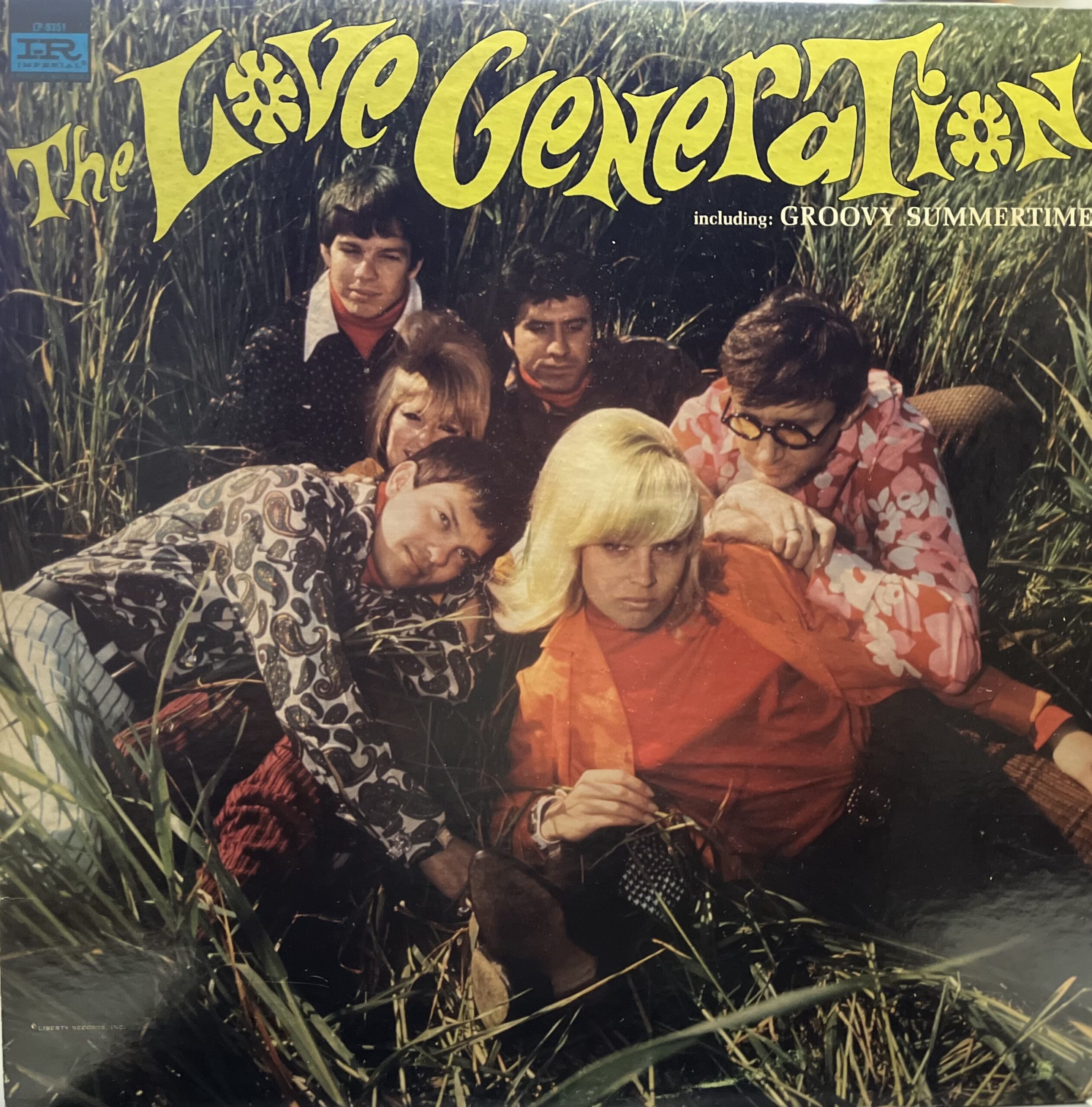

ザ・ラヴ・ジェネレーションとは1967年に結成され実質2年弱の短い期間活動した男4人、女2人からなる6人編成のスタジオコーラスグループ。

ニューヨーク出身のベイラー兄弟は当時テレビ番組でコーラスの仕事をしており、その縁で知り合ったジム・ワッソン(Jimmy Wasson)、マリリン・ミラー( Marilyn Miller)、アン・ホワイト(Ann White)にジョンの海軍時代の友人ミッチ・ゴードン(Mitch Gordon)を加えグループを結成。

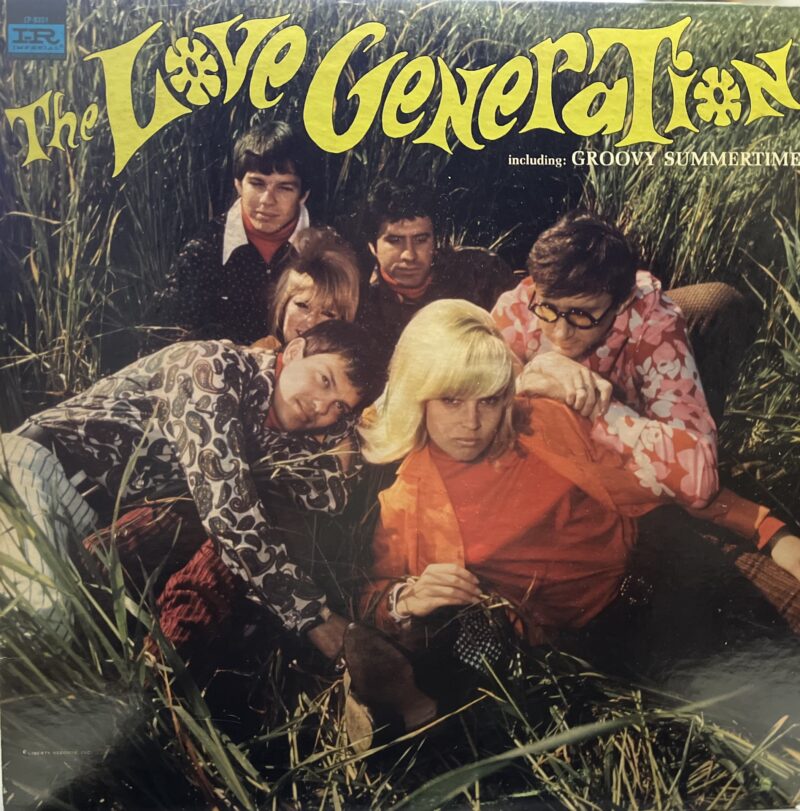

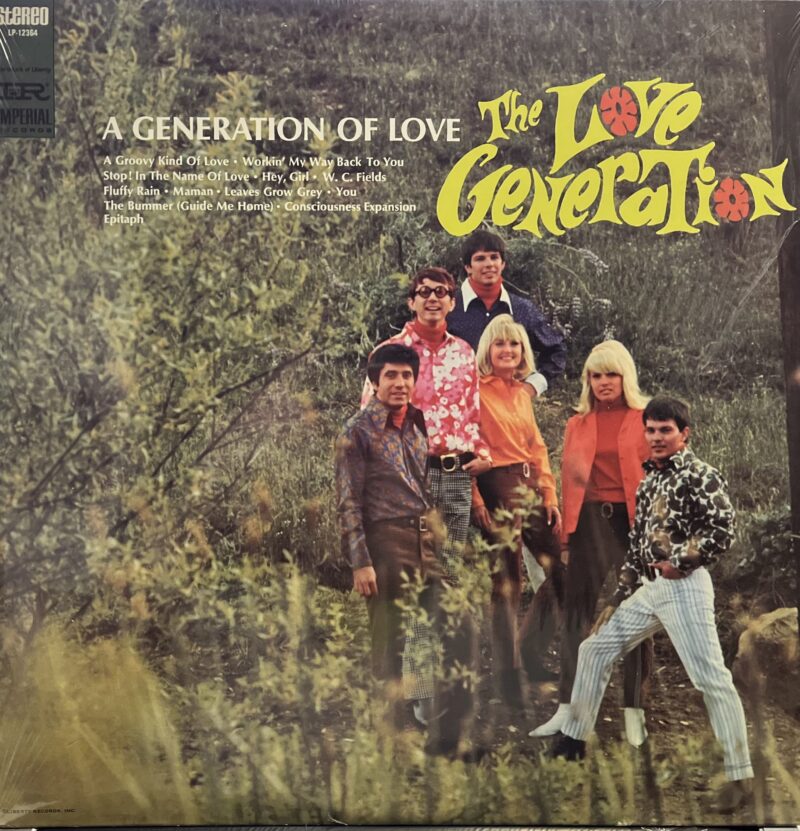

その後Liberty/Imperialレーベルと契約し3枚のアルバムをリリース。いずれもトミー・オリヴァー(Tommy Oliver、ヘヴン・バウンド(Heaven Bound)のメンバーとしてソフロファンの間では知られている人物)がプロデュースを手掛け、時のフラワームーブメントに便乗する形でのイメージ戦略をとりオリジナル曲のタイトルやアルバムジャケットの衣装(花柄やペイズリー柄)にもそれが反映されている。

商業的にはBillboard Hot 100でファースト・アルバムからのシングル、”Groovy Summer Time”が1967年6月24日に74位にランクされるスマッシュヒットとなり、彼らの楽曲はテレビやラジオで放送され世間に知られるようになる。しかし、メンバーそれぞれがセッションシンガーとしての仕事を抱えていることもありツアーができずそれに伴うプロモーションができなかった。そのためヒットが続かずこのグループでの活動がメンバーそれぞれにとって「お金にならない仕事」という悪循環に陥ってしまった。こうした経緯で当初レーベルとの契約で決められていた2枚のアルバムをリリースしたところで事実上グループは活動停止状態になる。

ところがベイラー兄弟と親交のあったジム・ウェブ(Jim Webb)がコメディ映画「水色のビキニのマドモアゼル(How Sweet It Is)」(1968)のために書いた”Montage”を提供してくれたためベイラー兄弟は二人だけで3枚目のアルバム”Montage”を制作。このベイラー兄弟の石像のような写真の背後に去りゆくメンバーの後ろ姿が配されたアルバム・ジャケットは「兄弟二人だけで作ったアルバムという象徴的なもの」と後にトムは回想している。

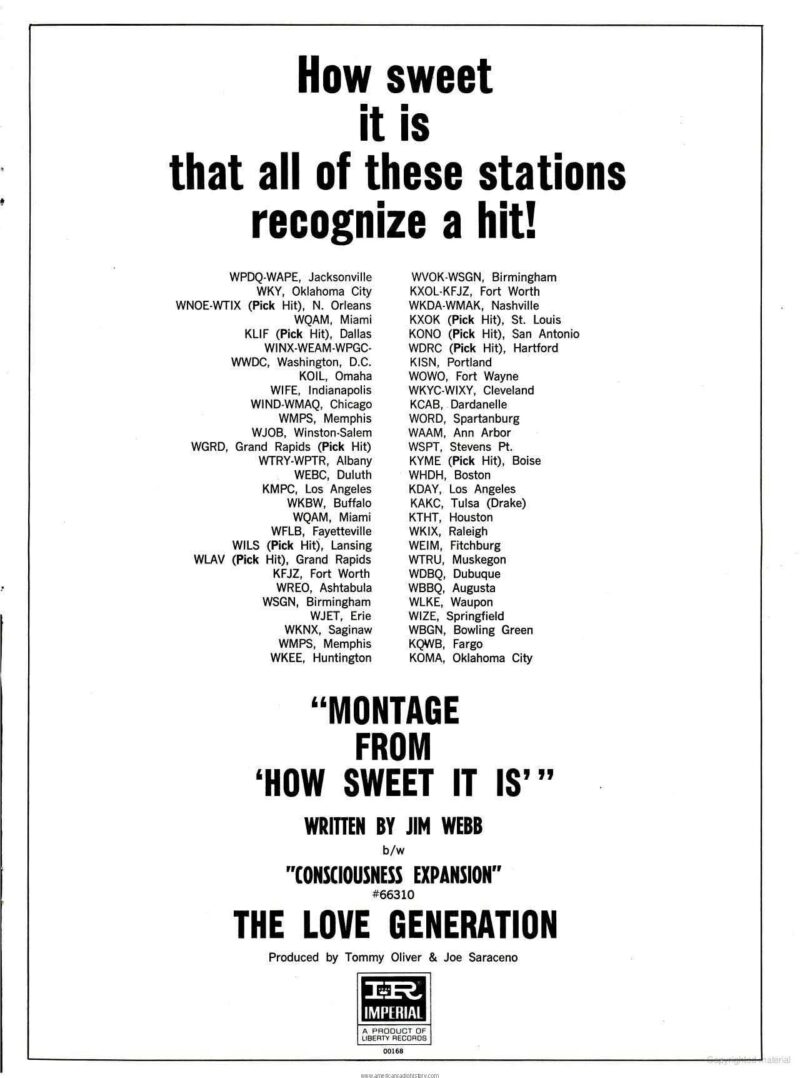

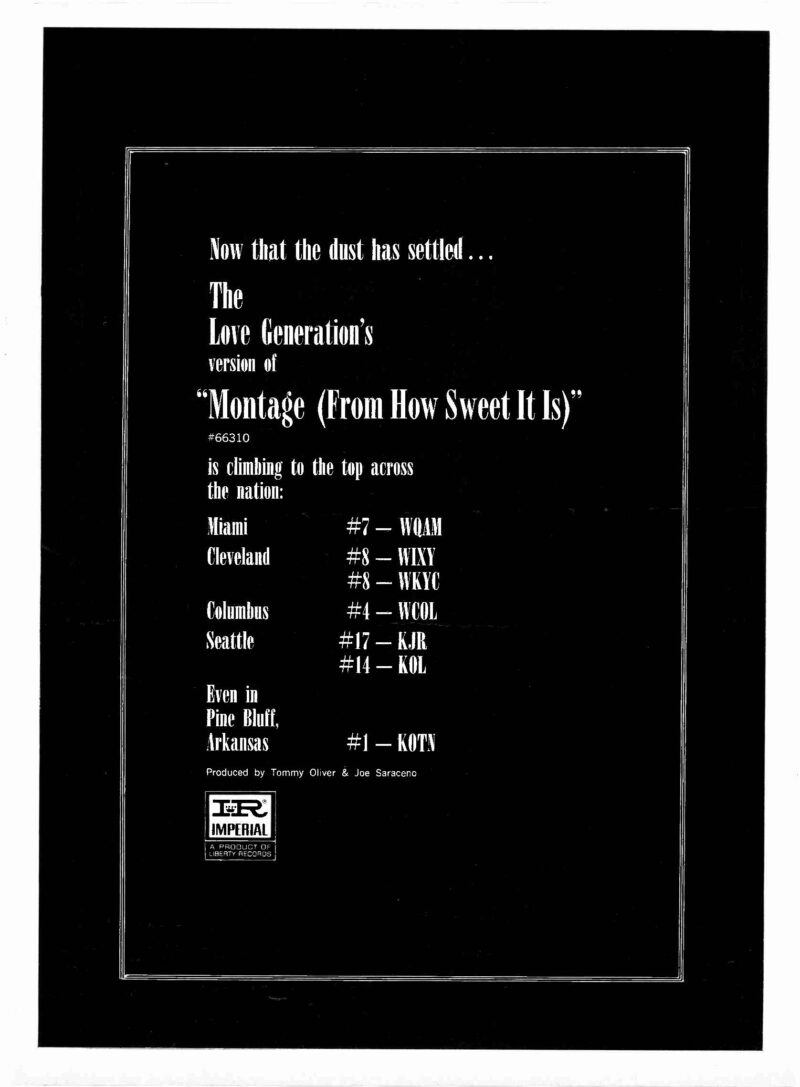

シングルカットされた”Montage from How Sweets It Is (I Know That You Know)”はBillboard Hot 100で68年8月3日に86位にランクされ、アダルトコンテンポラリーチャートでは16位に入るスマッシュヒットとなった。Imperialはこの時期2度に渡ってビルボード誌に全面広告を掲載したが、皮肉なことにグループはとうの昔に自然消滅していたわけだ。

このように活動期間が短くライヴパフォーマンスの機会も殆どなかったことから冒頭で触れた音楽ライター氏のいうところの「実在したかどうかも怪しい作られたグループ」、「流行りのフラワームーブメントに乗っかってレコードの為だけに契約したよくある南加のサイケ・ポップバンド(SoCal Pop-Psych Combo)の一つ」という評価が生まれたのかもしれない。

しかし、彼らの温かみのあるの卓越したコーラスワークは聴くものを魅了し、また収録曲の半分をベイラー兄弟を中心にメンバーで作るなどその才能は非常に高く個人的にはソフトロックを語るときに外せないグループだと思っている。

ディスコグラフィ

ザ・ラヴ・ジェネレーションは3枚のアルバムと6枚のシングルを残している。Spotifyに音源があるものはリンクを貼っておく。Spotify無料版は恐ろしく音質が悪いので有料版で聴くか、レコード、CDで聴くことをお勧めする。

洗練されたアレンジに乗る美しいハーモニーが聴きどころ。代表曲のファースト・アルバムに収録の”Groovy Summertime”やサード・アルバムの表題作”Montage from How Sweet It Is”やパートリッジ・ファミリーにカバーされた”Let The Good Times In”なども素晴らしいが、セカンドB6 “W.C. Fields”やサードB1 “Love Is A Rainy Sunday”のようにイントロからしばらく暗い感じの曲もスキップせずに聴いていただきたい。サビから転調してグッとくるドライブ感あるハーモニーが展開しきっと好きになると思う。

【アルバム】

●THE LOVE GENERATION Imperial – LP-12351 1967

A1. Groovy Summertime (Ross, Colley, T. Bahler)

A2 The Love In Me (J. Wasson, J. Bahler)

A3 A Touch Of Love (D. Ross, T. Bahler)

A4 You Took The Happiness (Out Of My Head) ( R. Regan)

A5 Hey, Look Around (N. Green, T. Bahler)

A6 Not Be Found ( J. Seales)

B1 She Touched Me (I. Levin, M. Schafer)

B2 Meet Me At The Love-In (K. Colley, T. Bahler)

B3 There She Goes Away (D. Ross, T. Bahler)

B4 When The Sun Goes Down (Tommy Oliver)

B5 Playin’ On The Strings Of The Wind (K. Colley, N. Mantz)

●A GENERATION OF LOVE Imperial – LP-12364 1968

A1 Hey, Girl (C. King-G. Goffin)

A2 Consciousness Expansion ( J. Wasson, J. Bahler)

A3 You ( H. Adamson, W. Donaldson)

A4 Leaves Grow Grey (J. Wasson, J. Bahler)

A5 A Groovy Kind Of Love (C. Bayer, T. Wine)

A6 The Bummer (Guide Me Home) ( J. Wasson, J. Bahler)

B1 Workin’ My Way Back To You (D. Randell, S. Linzer)

B2 Epitaph (A World Without Love) (D. Ross, T. Bahler)

B3 Maman (Mama) (E. Thomas, M. Charnin)

B4 Stop! In The Name Of Love (Holland-Dozier-Holland)

B5 Fluffy Rain (C. Copeland, J. Bahler, T. Bahler)

B6 W.C. Fields ( C. Copeland, J. Bahler, T. Bahler)

●MONTAGE Imperial – LP-12408 1968

A1 Montage From How Sweet It Is (I Knew That You Knew)

(Jim Webb)

A2 Let The Good Times In (Carol Bayer – Neil Sedaka)

A3 I Keep On Talking (Michael Gordon)

A4 Love And Sunshine (Tommy Oliver)

A5 A Touch Of Love (Tom Bahler – Dick Ross)

A6 Candy (R.Wilson Royer – James Griffin)

B1 Love Is A Rainy Sunday (Ray Chafin)

B2 The Pill (Tom Bahler-John Bahler-Tommy Oliver-Mitch

Gordon)

B3 Sunrise Highway (Vincent Poncia-Peter Andeoli-John

Linde-R.Bloom)

B4 Magic Land (Tommy Oliver – Tom Bahler)

B5 You (Dave Mani – Ed Fournier)

B6 Consciousness Expansion (Jphn Bahler – Jim Wasson)

A5. “A Touch Of Love”はファースト・アルバムにも収録されているが、ここではケネディ大統領のスピーチを冒頭に入れて再録音されている。B5 ”You”, B6 “Consciousness Expansion”はセカンド・アルバムの曲を再録音したもの。

【シングル】

Imperialの米国盤のみ紹介。

●Playin’ On The Strings Of The Wind / Groovy Summertime Imperial 66243 1967

●Meet Me At The Love-In / She Touched Me Imperial 66254 1967

●Maman (Mama) / W. C. Fields Imperial 66275 1968

●Love And Sunshine / Magic Land Imperial 66289 1968

●Montage From How Sweet It Is (I Knew That You Knew) / Consciousness Expansion Imperial 66310 1968

●Catching Up On Fun* / Let The Good Times In Imperial 66336 1967

*Catching Up On Funはアルバム未収録曲

レコードは中古市場で手頃な価格で出回っているが逆にCDはあまり見かけないので欲しい方は丹念にフリマサイトやオークションサイトを探すのがよいと思う。

ザ・ラヴ・ジェネレーションにまつわるあれこれ

●ベイラー兄弟はレーベルのプレスリリースではマンハッタン出身となっているが遅くとも大学生のころには南カリフォルニアに住んでいた。wikiによると二人ともLA近郊のイングルウッド出身となっている。

●ベイラー兄弟は学生時代からビッグバンドを結成しセミプロ活動をしておりLAの多くのミュージシャンとも交流があった。ザ・ニュー・クリスティー・ミンストレルズ(The New Christy Minstrels)がツアーのため人気テレビ番組「アンディ・ウイリアムズ・ショー(Andy Williams Show)」のレギュラーを降板することになり新たに専属コーラスグループ「ザ・グッド・タイム・シンガーズ(The Good TIme Singers)」を結成する際、弟のトムにテナーボーカリストとしてのオファーがあったがまだ南カリフォルニア大学の学生で徴兵猶予を受けていたことから兵役を終えたばかりの兄のジョンを推薦し採用された。

●当時のアンディ・ウイリアムズ・ショーの音楽監督はデイヴ・グルーシン(Dave Grusin)だったが、作曲家のジョージ・ワイル(George Wyle)も参加していた。彼は、NBCの平日の昼に放送される帯番組「スウィンギング・カントリー(Swingin’ Country)」の音楽監督のオファーを受けたがこれを断り、代わりにジョンを推薦した。トムも兄に誘われこの番組に参加したが、当時23歳であったにも関わらず12歳に見えるということでカメラに写してもらえなかった。この番組は数ヶ月で放送打ち切りとなった。

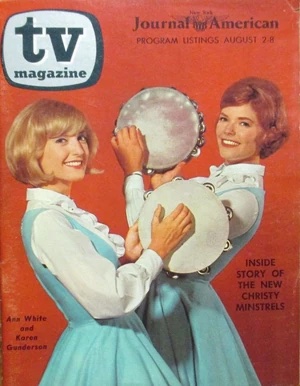

●女性メンバーアン・ホワイトは1964年から66年までザ・ニュー・クリスティー・ミンストレルズ(The New Christy Minstrels)のメンバーだった。アンの代わりに加入したのがあのキム・カーンズ(Kim Carnes)だった。ラヴ・ジェネレーション解散後もセッションシンガーとして活躍。グレン・キャンベル、キャロル・キング、ジ・オハイオ・プレイヤーズなどのレコーディングにも参加している。

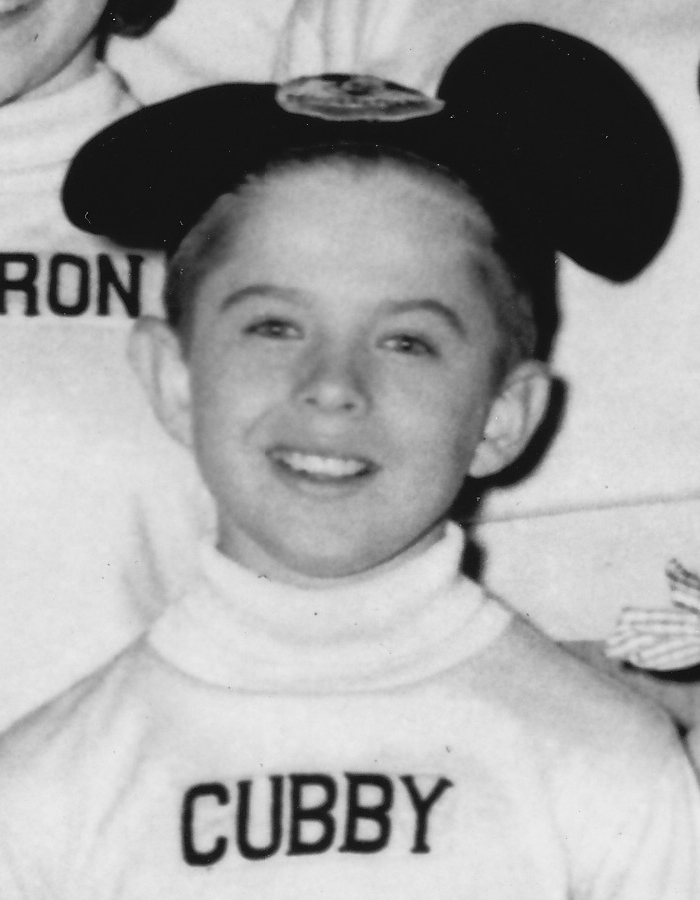

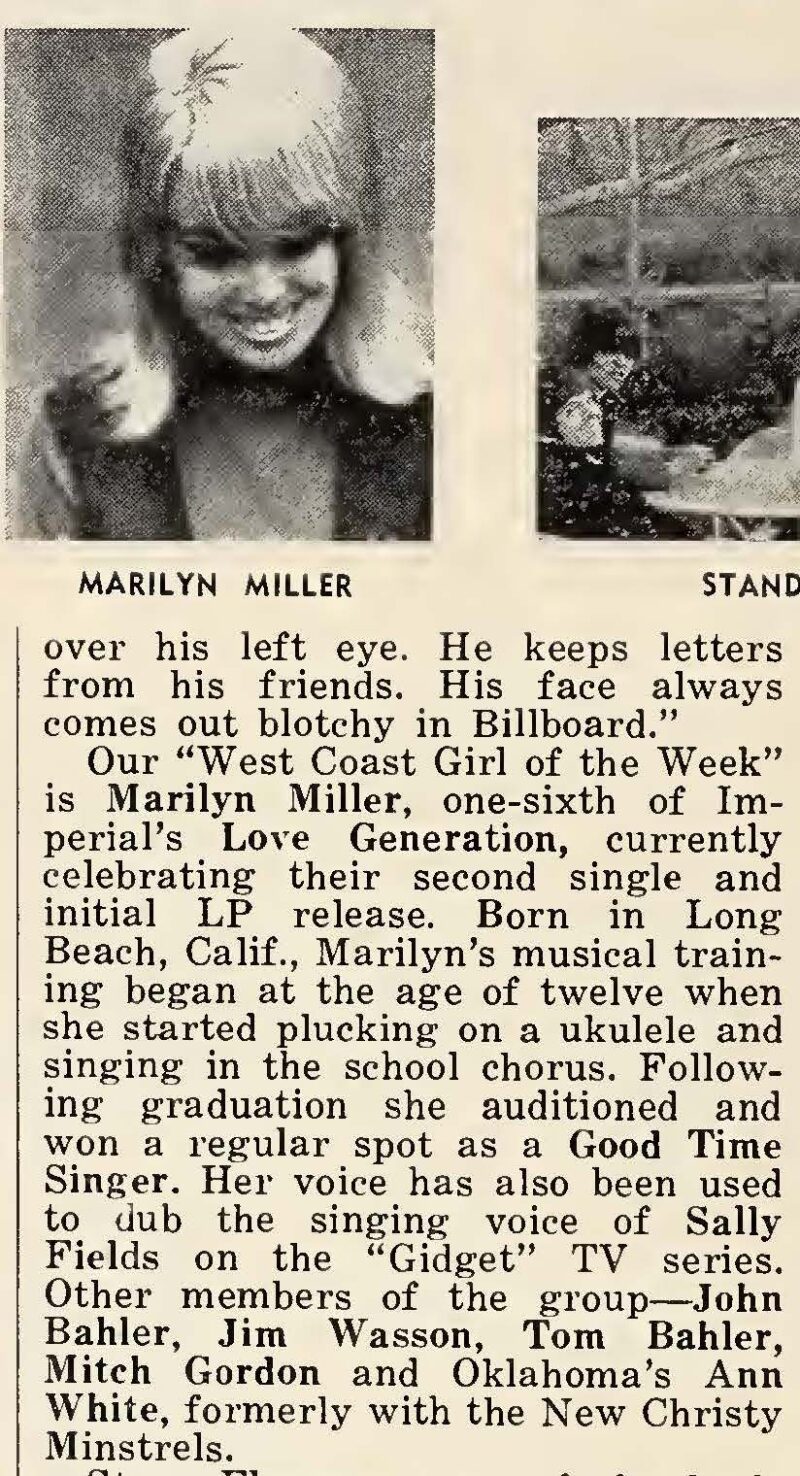

●もう一人の女性メンバー、マリリン・ミラーはザ・グッド・タイム・シンガーズのメンバーとしてアンディ・ウイリアムズ・ショーに出演しいた。またサリー・フィールド(Sally Field)主演の人気テレビ番組「ギジェットは15才(Gidget)」ではサリー・フィールドの歌の吹き替えをしていた。またラヴ・ジェネレーションに加入前の1966年には元子役俳優で後にドラマーとして活躍したカビー・オブライエン(Cubby O’Brien)と結婚していた。全くの余談だが彼は米ABCのTV番組「ミッキーマウスクラブ(The Mickey Mouse Club)のオリジナルキャストで、ドラマーとしてはカーペンターズのツアーメンバーとして来日経験もある。なお、カビーとは1976頃に離婚。

●ミッチ・ゴードンはジョンの海軍時代からの友人で、前述のスウィンギング・カントリーにホームタウン・シンガーズ(Hometown Singers)の一人として参加。ラヴ・ジェネレーション解散後はバックボーカルとして多くのレコーディングに参加。映画「グリース」のサウンドトラックではあのカート・ベッチャー(Curt Betcher)とともにバックボーカルとしてクレジットされている。

●ジム・ワッソンもスウィンギング・カントリーにホームタウン・シンガーズの残党。何故かラヴ・ジェネレーションではJim “Little Flower” Wassonとフラワームーブメントを意識したミドルネームを名乗りセカンドアルバムの裏には彼のポエムが掲載されている。ちょっと何を言っているか分からないがお時間のある方はご一読を。

●ラヴ・ジェネレーションはスウィンギング・カントリー残党である男性4人にマリリンとアンが加わって結成された。レーベルとの契約については兄弟の記憶が異なっており、ジョンは「レコードを出すことを目的でグループを作ったわけではない。経緯はよく覚えていないが親交のあったケニー・ロジャース(Kenny Rogers)が自身が契約しているLiberty/Imperialレーベルを紹介してくれた」としている一方、トムは「女子のうちのどちらかの叔父がマネージャー業をしておりレーベルを紹介してくれた」としている。いずれにしてもまず仲間内でコーラスグループを結成しその後レーベルと契約しトミー・オリヴァーがティーンズ・マーケット向けにフラワームーブメントの風味を加えたというのがこのグループの成り立ちのようだ。

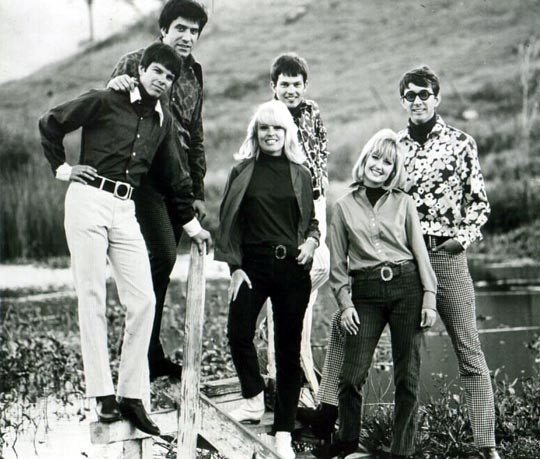

●ライヴツアーは行わなかったがテレビ番組への出演はしていた。ネット上にはベイラー兄弟は参加せず他のメンバーのみの出演との情報もあるが、トムは全部出演していたと述べている。トムによればスティーブ・アレン・コメディーアワー(The Steve Allen Comedy Hour)、ジョーイ・ビショップ・ショー(The Joey Bishop Show)、マイク・ダグラス・ショー(The Mike Douglas Show)などに当時の人気番組に出演したとのこと。

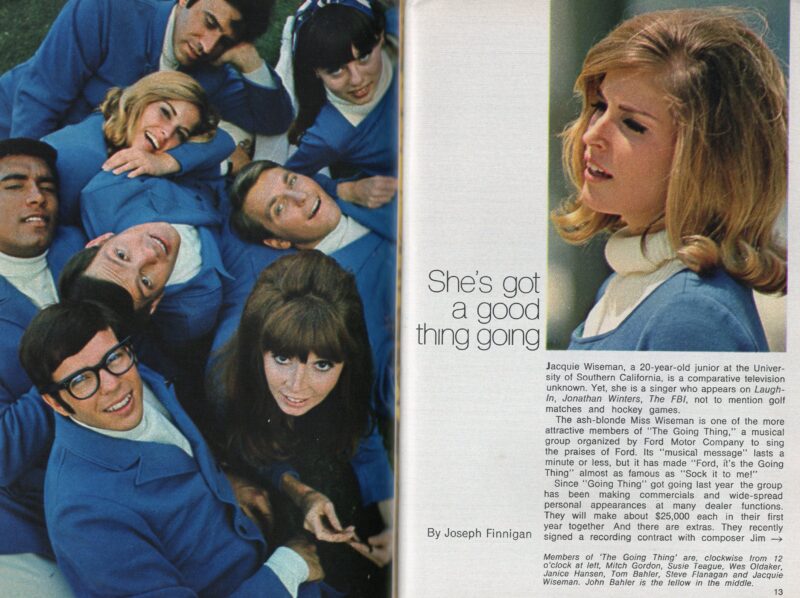

●リリースされた3枚のアルバム・ジャケットを見るとメンバーの衣装がいずれも同じであり同じ時に撮影した写真を使っていることが分かる。

●レーベル的にはマリリンを前面に押し出したかったのかファーストアルバムのジャケット写真は彼女が中心に撮られている。もうひとりの女性メンバー、アンの顔はジョンの頭に遮られ半分しか写っていない。1967年9月9日付Cash Box誌では小さな記事ではあるが、”West Coast Girl of the Week”としてマリリンが取り上げられている。他のメンバーは文字通りその他扱いである。

●アルバム「Montage」のジャケットデザインにより「ツアー中にバスの転落事故でベイラー兄弟以外のメンバーが全員死亡し失意の中、兄弟2人だけでアルバムを制作した」との誤った情報が流布されることになる。このまことしやかなサイドストーリーにグッときて私はますますこのグループに入れ込んでいたが、このアルバムを作った後ベイラー兄弟が参加したThe Going Thing について調べるため特集記事が書かれている1969年3月のTV Guideを手に入れたところこのグループにミッチ・ゴードンが参加しており写真まで掲載されている。「♪死んだはずだよゴードンさん」と思わず口ずさんでしまった。

ベイラー兄弟のその後(1)ザ・ゴーイング・シング、ロン・ヒックリン・シンガーズ

トムはインタビューの中で「ヒットチャートではぱっとしなかったがラヴ・ジェネレーションの活動によって業界内で一目置かれるようになった」と語っている。グループ解散後、フォードモータスから同社の広告キャンペーン”Going Thing”のプロモーションのためのグループ、ザ・ゴーイング・シングを任されたのもラヴ・ジェネレーションの実績があったからだそうだ。

ジョンとトムはオーディションを行い約400人の歌手からザ・ゴーイング・シングのメンバーを選抜した。この中には別記事で触れたザ・カーニバルのジャニス・ハンセンの他カーペンターズもいた。(もっともカーペンターズはA&Mと契約できたため参加を辞退した。)ザ・ゴーイング・シングについてはまた別記事で詳しく書きたいのでここでは割愛する。

ベイラー兄弟はともに優れた作・編曲家であると同時に,やさしく温かい声質の優れたテナーヴォーカリストでもあった。必然的に当時スタジオ・シンガーの元締めであったロン・ヒックリン(Ron Hiccklin)から声がかかりボーカル版レッキングクルーと言われるロン・ヒックリン・シンガーズの一員として数多くのTV番組、映画、CM、ジングルの制作に参加。

なかでも人気テレビ番組「パートリッジ・ファミリー(The Partridge Family)」ではラヴ・ジェネレーションの”Let The Good Times In”が同番組のパイロット版に採用されると同時に、ジョンとトムは、ロン・ヒックリン、ジャッキー・ワード(Jackie ward)とともに同シリーズにおいてバックボーカルの吹き替えを務めた。トムの回想ではリードボーカルをとる当時のティーンのアイドル、デビッド・キャシディ(David Cassidy)の歌唱力は極めて高かったそうだ。

さらに、パートリッジ・ファミリーのファースト・アルバムでは、”I’m On The Road”, “ I Really Want to Know You”の2曲では主演のデヴィッド・キャシディに代わってメインボーカルを務めている。

TV番組「パートリッジ・ファミリー」は子どもの頃大好きでリアルタイムに観ていたので知らぬ間にベイラー兄弟の音楽に触れて魅了されていたわけだ。

“Love American Style” のテーマは、シーズン1はカウシルズが歌ったが、シーズン2からはロン・ヒックリン・シンガーズのバージョンに替わりジョンがリードボーカルを務めている。

映画では、M*A*SHのテーマ”Suicide Is Painless”、「明日に向かって撃て」(1970)の「自由への道(South American Getaway)」など多数、ロン・ヒックリン・シンガーズとして参加している。

Hugo Montenegroの多くの作品でもベイラー兄弟がそろってパパパコーラスを聞かせてくれる。

このLady in Cement(映画「セメントの女」1968のテーマ曲)は、オルガンバーで小西康陽さんが7インチをかけていて気に入り、私もすぐに買ったのだがベイラー兄弟のコーラスと知ったのは随分と後のことだった。この他彼らのコーラスワークは枚挙に暇がないが、また折に触れて紹介できればと思う、

ベイラー兄弟のその後(2) ジョンの場合

ジョンは1976年にレノン・シスターズ(The Lennon Sisters)の末妹ジャネット(Janet Lennon)と結婚。レノン家に養子に入っていればジョン・レノン(John Lennon)になったのだがそうはならなかった。

その後ミズーリ州ブランソンに生活の拠点をミズーリ州ブランソンに移した。ブランソンは有名なファミリー向けの保養地でアンディ・ウィリアムスのムーン・リヴァー劇場を始め数多くの常設劇場がある音楽の町でもある。余談だが日本人のショージ・タブチも自身の名を冠する劇場をもち大成功を収めている。

ここにレノン・シスターズがレギュラー出演するローレンス・ウェルク劇場(The Lawrence Welk Thatre)がありジョンはここでアレンジとオーケストラの指揮を歯1992年にローレンス・ウェルクが亡くなったあとは音楽監督の仕事を引き継いだ。

こう書くとなにか都落ちという印象を受けるかもしれないがブランソンの音楽劇場の水準はとても高く、アメリカの音楽産業の裾野の広さと層の厚さを実感する。

ジョンもこの記事を書いている段階で80歳だがまだ現役で活動しているのだろうか。

少し古いがYouTubeには2000年に放送されたローレンス・ウェルク劇場での「20世紀のアメリカ音楽」と題したショウの映像が残っている。音楽監督・指揮者、そしてシンガーとしてジョンの姿を見ることができる。またプロデューサー、ディレクターとしてトムの名前もクレジットされているのは嬉しい。

ベイラー兄弟のその後(3) トムの場合

ラヴ・ジェネレーション時代から作曲家として優れた才能を発揮していたトムは70年代に入るとボビー・シャーマンのために書いた”Julie, Do Ya Love Me”がBillboard Hot 100で5位に入るヒット、続いてシェールの”Living in a House Divided”も22位に入り売れっ子作曲家としての道を歩むことになる。

そして1979年のマイケル・ジャクソンのアルバム「オフ・ザ・ウォール」に収録された”She’s Out Of My Life”が同アルバムからの4枚目のシングルカットとしてヒットを記録した。ちなみにこの曲はカレン・カーペンターとの別れを描いた曲とされていたがトムは後にこの噂を否定している。

またトムはクインシー・ジョーンズの共同制作者としても活動し、1985年のグラミー賞を獲った”We Are The World”にアソシエイト・プロデューサーとしてクレジットされている。

その後も数多くのアーティストに楽曲を提供する他、テレビ、映画音楽の分野でも活躍している。

YouTubeではトムへのインタビュー動画を見ることができるが、やはりマイケル・ジャクソンのために書いた”She’s Out Of My Life”を彼自身が一番気にいっているようだ。興味のある方は是非ご覧いただきたい。

おわりに

また長々と書いてしまったが、ベイラー兄弟のことを調べているうちに何故自分がソフトロックを好きになったか分かったような気がした。私のソフトロックとの出会いは1970年頃、フィフィス・ディメンション、アソシエイション、カウシルズあたりからで、60年代にリアルタイムでラヴ・ジェネレーションのことを知っていたわけではない。

それでもテレビやラジオから流れるTVシリーズのテーマ曲やコーラスは、短調で書かれた曲が多い歌謡曲に囲まれていた自分には新鮮な驚きだった。それらの多くにベイラー兄弟が関わっていたとなるとラヴ・ジェネレーションとの出会いは必然だった。

やさしく温かみのあるハーモニーは豊かな国アメリカに対する憧れと重なって以降自分の音楽的嗜好の基礎となったような気がする。公民権運動やベトナム戦争で揺れた60年代のアメリカ。

いろいろと矛盾はありつつも憧れの対象であった。

ソフトロックのことを矛盾を抱え暗い世界から目をそらせるために広告代理店によって作られた音楽と評する人がいるが、むしろ暗い時代だったからこそ明るくやさしい音楽を人々が求め職業作編曲家がそれに応えたのではないかと思う。

ラブ・ジェネレーション、特にベイラー兄弟もそんな時代に呼応した音楽家だったのだろう。

なお、なお、今回の記事のソースは、2002年にsundazedからリリースされたラヴ・ジェネレーションのコンピレーションCDのロバート・ペラ(Robert Pela)によるライナーノーツ、パートリッジ・ファミリーのファンサイトのトム・ベイラーのインタビュー記事、ビルボード、キャッシュボックス、レコードワールド各誌などである。誤り等があればご指摘いただきたい。

コメント